LA DIMENSION INTERNACIONAL DEL CONFLICTO SOCIAL Y ARMADO EN COLOMBIA INJERENCIA DE LOS ESTADOS UNIDOS CONTRAINSURGENCIA Y TERRORISMO DE ESTADO

Fecha de publicación: 18 de febrero de 2015. **

Agradecimientos: Para la elaboración de este Informe contamos con la invaluable asesoría investigativa de José Antonio Gutiérrez, la asistencia de Emilce Garzón Peña y Luisa Natalia Caruso y la colaboración en la búsqueda documental de Ana María Joven. En los Estados Unidos, Michael Evans, analista del National Security Archive en Washington, nos proporcionó más de quinientos documentos desclasificados acerca de las relaciones entre ese país y Colombia. La actual administración de la Universidad Pedagógica Nacional, bajo la rectoría del Profesor Adolfo Atehortúa, me concedió una descarga académica para dedicarme de tiempo completo a elaborar este escrito. Mi esposa e historiadora Luz Ángela Núñez Espinel, me brindó solidaridad y consejos en el momento crucial en que nacieron nuestras dos hijas, Marisol y Lucia, a quienes les he quitado compañía paterna en los primeros días de su tierna infancia, para elaborar este texto. A ellas, les dedicó este escrito, con la esperanza de que puedan vivir en un país decente, en el que no se mate a nadie por pensar, defender sus derechos y luchar por construir una sociedad justa.

«[…] vivimos en una atmosfera de mentira, tergiversación y falsedad sin paralelo […]. No debe temerse a la investigación histórica de la verdad, así ésta nos abochorne y lacere». Germán Guzmán C., La violencia en Colombia. Parte descriptiva, Ediciones Progreso, Cali, 1968, p. 12.

En este informe se analiza el impacto que ha tenido la injerencia de los Estados Unidos en el conflicto social y armado en los últimos sesenta años. Dada la extensión y complejidad del asunto se esboza una perspectiva histórica desde el siglo XIX, dividida en cinco grandes períodos, hasta el momento actual:

Fase I: Desde el nacimiento de la República (1821) hasta el fin de la Hegemonía Conservadora (1930).

Fase II: Coincide con la República Liberal (1930-1946).

Fase III: Desde el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR) de 1947 hasta la misión militar estadounidense de William P. Yarborough en 1962.

Fase IV: Desde los inicios de la contrainsurgencia moderna (1962) hasta el Plan Colombia (1999).

Fase V: Plan Colombia-2014.

En cada una de las fases analizadas se introducen tanto los intereses estratégicos de los Estados Unidos como algunos factores internos que explican la consolidación de una relación de subordinación y dependencia que beneficia a las clases dominantes de Colombia y afecta negativamente a la mayor parte de la población. Se examinan los nexos entre la injerencia imperialista, la contrainsurgencia y el terrorismo de Estado, pero también la manera como en Colombia se gesta y se desarrolla una contrainsurgencia nativa, desde la década de 1920. Por límites de espacio, solamente utilizamos las referencias bibliográficas estrictamente necesarias y textuales a pie de página en el archivo original (en esta edición web se han suprimido muchas de ellas para mejorar la lectura). Cada afirmación que se hace en este informe tiene un amplio respaldo documental, como exige la investigación histórica, cuyo registro aparece en la bibliografía general.

«Consideramos que […] debe realizarse un esfuerzo concertado por todo el Equipo del País [Colombia] a fin de seleccionar personal civil y militar con miras a un entrenamiento clandestino en operaciones de resistencia, […] y, en la medida en que sea necesario, ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra partidarios del comunismo conocidos. Los Estados Unidos deben apoyar esto». John F. Kennedy Library. National Security Files. Box 319. Special Group; Fort Bragg Team; Visit to Colombia, 3/1962, «Secret Supplement, Colombian Survey Report».

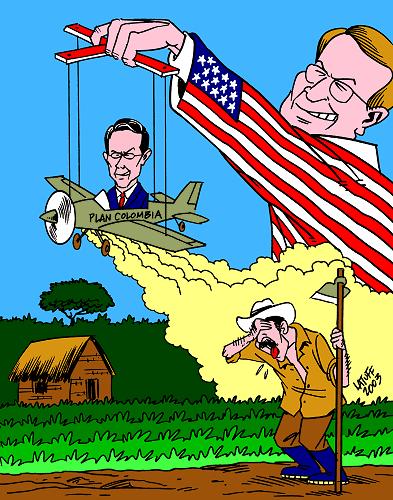

«Si Pastrana fue la norteamericanización de la política de seguridad colombiana, en la medida en que la estrategia que buscaba una salida negociada al conflicto y la formulación inicial del Plan Colombia como una estrategia integral para el desarrollo terminaron adaptándose a la agenda y los intereses del gobierno norteamericano, Uribe es la «colombianización» de la estrategia de seguridad norteamericana en el país, es decir la interiorización de los dictámenes de Washington, ya no una adaptación de una iniciativa propia, sino una traducción del diagnóstico, las políticas y demandas estadounidenses». «Habla el Comandante del Sur», Revista Semana, No. 1080, versión digital

.A la hora de analizar las causas del conflicto social y armado, así como las variables que lo han prolongado y el impacto sobre la población civil, Estados Unidos no es una mera influencia externa, sino un actor directo del conflicto, debido a su prolongado involucramiento durante gran parte del siglo XX. La participación de los Estados Unidos ha sido deliberadamente minimizada por su carácter encubierto, puesto que sus actuaciones «son planificadas y ejecutadas de tal manera que se pueda ocultar, o al menos, permitir una negación plausible de quien patrocina estas acciones.». Esas acciones se inscriben en el marco de una relación de subordinación, entendida como un vínculo de dependencia en el cual el interés particular de Colombia se considera representado en los servicios a un tercero (Estados Unidos), que se concibe como dotado de una superioridad política, económica, cultural y moral. Es una relación desigual y asimétrica que asume un carácter estratégico, pues la existencia misma de la república se piensa como indisociable de la situación de subordinación, por lo que cabe hablar de una subordinación estratégica más que pragmática.

Según un defensor de la subordinación, “la forma más eficiente de garantizar nuestra soberanía nacional, es mantenernos como fuerte aliado bajo la sombrilla protectora de los Estados Unidos.” ¡Qué tal el contrasentido de pretender conciliar la dependencia imperialista con la soberanía nacional! La relación Colombia-Estados Unidos entendida como «subordinación por invitación» supone examinar el rol activo del bloque en el poder en reproducirla, debido a que existe «desde hace más de cien años un pacto entre las élites nacionales, para quienes la subordinación ha reportado ganancias económicas y políticas.» Esos beneficios son administrados mediante prácticas clientelistas, que atraviesan el conjunto de las instituciones y estructuras políticas y sociales en Colombia.

La utilización clientelista de las redes internacionales corre por cuenta de sectores del Estado, del Ejército y la Policía, para quienes la asistencia y el presupuesto militar son un botín privado que les confiere poder y ha creado una casta militar que se considera intocable. Este sistema clientelista de las redes internacionales que subyace a la subordinación estratégica, tienen como correlato un nivel limitado de autonomía e independencia a la hora de tomar decisiones no sólo en el terreno internacional, sino en el doméstico, donde Estados Unidos, por lo general, dice la última palabra.

Desde luego, también juegan un rol importante otros países, como Inglaterra e Israel, en el impulso de políticas contrainsurgentes, pero por cuestiones de espacio no se consideran en este Informe. Una subordinación estratégica y una autonomía restringida son claves a la hora de entender la perduración de un conflicto, porque «es imposible no advertir la centralidad absoluta de Estados Unidos en la definición de las líneas políticas que adoptó la élite del poder en Colombia, del anti-comunismo de la Guerra Fría a la ‘guerra a las drogas’ y a la ‘guerra global al terrorismo’, Washington le provee los argumentos y la agenda.»

El principal mecanismo de intervención estadounidense en los asuntos colombianos se basa en el Tratado Mallarino-Bidlack de 1846, mediante el cual se confieren amplios privilegios a Estados Unidos para utilizar el Istmo de Panamá, así como potestad para reprimir los conflictos sociales en esa región -entonces parte integral del territorio colombiano. Entre 1850 y 1902, Estados Unidos desembarca tropas e invade el Istmo en catorce ocasiones, para defender sus intereses comerciales, como se observa:

INTERVENCIONES DE ESTADOS UNIDOS EN PANAMÁ ENTRE 1850 Y 1902 (Se conservan los términos empleados por Estados Unidos para justificar las intervenciones):

1856: Del 19 al 22 de septiembre para proteger los intereses estadounidenses durante una insurrección.

1860: Del 27 de septiembre al 8 de octubre, para proteger los intereses estadounidenses durante una revolución.

1861: En mayo, luego del estallido de una guerra civil en Colombia, el Gobernador del Istmo solicita, tras consultas con los cónsules de Estados Unidos, Inglaterra y Francia, protección para mantener el orden. Estados Unidos es el único país que responde afirmativamente a esta solicitud.

1862: En junio, Colombia solicita ayuda a Estados Unidos a fin de sofocar los desórdenes interiores y los estadounidenses envían fuerzas navales y terrestres.

1865: El 9 de marzo un Destacamento de los Estados Unidos ocupa la ciudad de Panamá en momentos en se quería derrocar al Presidente del Estado Soberano de Panamá.

1868: El 7 de abril, para proteger los viajeros y las valijas en virtud de la ausencia de tropas locales debido a la muerte del presidente de Colombia.

1873: Del 7 al 22 de mayo y del 23 de septiembre al 9 de octubre, para proteger las propiedades estadounidenses a causa de hostilidades motivadas por la posesión de un nuevo gobierno en Panamá.

1885: De enero a mayo, a causa de la guerra civil y del incendio de Colón.

1891: A raíz de una epidemia de cólera el gobierno de Colombia se vio obligado a cerrar el puerto de Colón. El gobierno de Estados Unidos, contraviniendo las normas de sanidad más elementales, obliga a reabrir el puerto, utilizando como medida intimidatoria uno de sus barcos de guerra.

1895: El 8 y el 9 de marzo, durante una revolución.

1901: Del 20 de noviembre al 4 de diciembre, para mantener en servicio el ferrocarril.

1902: Del 16 al 23 de abril, durante una guerra civil para proteger las propiedades estadounidenses.

1902: Del 17 de septiembre al 18 de noviembre, para impedir el transporte de tropas -tanto del gobierno como de los revolucionarios- por el ferrocarril.

(Fuentes: Archivos Diplomáticos de Francia y Gregorio Selser, El Rapto de Panamá, EDUCA, San José, 1984. Tomado de Renán Vega et al., El Panamá colombiano en la repartición imperialista, Ediciones Pensamiento Crítico, Bogotá, 2003, pp. 96-97)

Tras fallidos intentos por empresas francesas de construir un canal que uniera los dos océanos, Theodore Roosevelt respalda una aventura independentista en Panamá (Noviembre 4 de 1903) y envía al buque USS Nashville a aguas panameñas para evitar un desembarco de tropas nacionales, con la cual se arrebata esta parte del territorio a Colombia. Años más tarde, Roosevelt recalca sus «sentimientos de amistad» con nuestro país: Hablar de Colombia como un poder responsable […], es sencillamente absurdo. La analogía hay que establecerla con un grupo de bandidos sicilianos o calabreses […]. Si no se hubiera sublevado [el ‘pueblo de Panamá’], yo me proponía recomendar al Congreso la toma de posesión del istmo por la fuerza de las armas.

El caso de Panamá genera un sentimiento de indignación en contra de Estados Unidos, pasajero entre las clases dominantes, que es aplacado con los 25 millones de dólares que reciben luego de la firma del Tratado Urrutia-Thompson en 1921, y que Estados Unidos aprueba para tener acceso a nuestro petróleo. Como lo dice sin aspavientos el Senador Lodge de los Estados Unidos: «El pacto con Colombia es rico en petróleo.»

La subordinación estratégica a los Estados Unidos va de la mano con la modernización política, económica y militar de Colombia, y de una creciente influencia económica de las empresas de ese país. Sus capitales gozan de una significativa presencia, con una balanza comercial favorable, en transporte, infraestructura y comunicaciones desde finales del siglo XIX, concentrados principalmente en el Istmo de Panamá. En la década de 1920 se incrementa dicha inversión, sobre todo en las economías de enclave petrolero y bananero y en el sector financiero, mediante préstamos ligados al financiamiento de obras públicas e infraestructura. Estados Unidos, por su parte, a principios de la década de 1920 consume el 72 por ciento de las exportaciones colombianas. En pocas palabras, las clases dominantes de Colombia empiezan a mirar hacia la «Estrella Polar», como lo había recomendado el presidente conservador Marco Fidel Suarez (1918-1921), en cuya administración se avanza en la entrega del petróleo colombiano a inversores estadounidenses.

1918-1929: LOS ORÍGENES DE LA CONTRAINSURGENCIA NATIVA

En la contrainsurgencia es fundamental la construcción del enemigo, lo que se hace desde la década de 1920 cuando se larva la idea del comunismo como adversario supremo de los «valores sagrados» de la nacionalidad colombiana. Con la denominación genérica de comunismo se representa a un conjunto variopinto de sectores sociales, entre los que se incluyen a sindicatos, asociaciones campesinas y, en general, a aquellos que demanden reivindicaciones para mejorar sus condiciones de vida, en razón de lo cual deben ser combatidos. En Colombia, el anticomunismo es anterior a la emergencia de cualquier movimiento que se denominara comunista y en idéntica forma la contrainsurgencia surge antes de que existan los movimientos guerrilleros. La constitución en el largo plazo de un Estado contrainsurgente se origina en varios miedos complementarios de las clases dominantes: miedo al pueblo, miedo a la democracia y miedo a la revolución. Estos miedos se nutren con los estereotipos de los comunistas como malvados, bárbaros, salvajes y enemigos de Dios, la Patria y la Ley, que son el fermento del odio contrainsurgente que justifica de antemano la violencia que se ejerza contra esos «enemigos», tanto por el Estado como por particulares. Ese odio contrainsurgente se gesta en la década de 1920 y se alimenta del terror que suscitan las protestas sociales que se desencadenan en el país desde 1918.

A comienzos de 1918 se desencadena una oleada de huelgas en la Costa Atlántica por parte de los trabajadores de los puertos, del ferrocarril y de algunas fábricas. Las protestas se inician en Barranquilla y se extienden a Santa Marta y Cartagena. En la primera ciudad sobreviene un «encuentro entre un piquete de la Policía y algunos tumultuarios ebrios que hicieron resistencia, lo que obligó a la Policía a hacer algunos disparos al aire para amedrentarlos, pero desgraciadamente y a gran distancia ocasionaron la muerte de un ciudadano pacífico». Después, en Cartagena, la policía mata a cinco trabajadores en huelga y se implanta por vez primera el Estado de Sitio para contrarrestar una protesta obrera. Algo similar acontece el 16 de marzo de 1919 en las calles céntricas de Bogotá cuando son asesinados por el Ejército y la Guardia Presidencial diez humildes trabajadores en una marcha pacífica organizada para exigir al primer mandatario, Marco Fidel Suárez, que no comprara uniformes militares en los Estados Unidos y encargara su confección a artesanos nacionales. Para justificar el crimen, el gobierno atribuye la responsabilidad del episodio a «grupos de anarquistas y socialistas» que «trataron de tomarse el Palacio de la Carrera y la guardia del Palacio para contener a los amotinados disparó al aire, resultando de allí un muerto y un herido.»

Durante la década de 1920, los indígenas, campesinos, colonos, trabajadores de los enclaves y otros sectores sociales que se movilizan como sujetos activos en aras de mejorar sus condiciones de trabajo y de vida son combatidos desde el Estado con políticas contrainsurgentes, justificadas en el anticomunismo. Así, en 1928 se expide la Ley 69 sobre Defensa Social del 30 de octubre, conocida como la «Ley Heroica», mediante la cual se prohíbe la existencia de organizaciones que ataquen el derecho de propiedad y la familia, castiga a quienes promuevan huelgas «violatorias de las leyes que las regulan», restringe el derecho de opinión, censura las publicaciones y se confina en colonias penales a todo individuo que promueva la publicación de los impresos prohibidos.

Tras la aprobación de la Ley, en forma premonitoria, un representante liberal, de apellido Bolívar, señala que en la zona bananera, donde operaba la United Fruit Company, «están esos millares de proletarios esperando la acción del Estado en beneficio de sus modestos intereses… ¿Y si esta acción no llega? ¿Se dirá cuando los trabajadores reclamen sus derechos, cansados de esperar, que se inicia un movimiento comunista, y enviará sus tropas, a develarlo, el señor Rengifo?» Eso es lo que efectivamente sucede, porque a las pocas semanas de aprobada la Ley es brutalmente reprimida la huelga de trabajadores del banano, que según un vocero de la United Fruit Company en Bogotá, produjo más de mil muertos, como lo comunica oficialmente Jefferson Caffery, representante de Estados Unidos en Colombia, a Washington.

Días después se promulga el decreto 4 del 18 de diciembre de 1928, mediante el cual se declara «cuadrilla de malhechores» a los trabajadores bananeros que hubieran participado en la huelga, se persigue a «dirigentes, azuzadores, cómplices, auxiliadores y encubridores», y se les considera «revoltosos, incendiarios y asesinos» que demuestran «un pavoroso estado de ánimo, muy conforme con las doctrinas comunistas y anarquistas», y a ellos se les aplica la pena de muerte –que legalmente no existe– cuando se estipula: «Los miembros de la fuerza pública quedan facultados para castigar con las armas a aquellos que se sorprendan in fraganti delito de incendio, saqueo y ataque a mano armada.»

La Masacre de las Bananeras tiene todos los ribetes del Terrorismo de Estado, puesto que las armas del Ejército se emplean con premeditación para asesinar a colombianos que participan en una huelga. Pocas horas antes de la masacre el general Carlos Cortes Vargas – el militar que ordena disparar contra los obreros inermes en las noches del 5 y 6 de diciembre de 1928 – plantea: «Dilema ineludible: o se toman medidas dolorosas, crueles, o se transige y [se alcanzará] triunfo comunista, lo que nos traería la inmediata intervención extranjera.» La orden de asesinar se imparte para satisfacer a una compañía estadounidense, la United Fruit Company, un funesto antecedente de lo que está dispuesto a hacer el Estado colombiano para defender los intereses del capital extranjero, como lo señala Jorge Eliécer Gaitán en 1929: «Se trataba de resolver un problema de salarios por medio de la bala de las ametralladoras del gobierno», porque los trabajadores eran colombianos y la compañía era americana y dolorosamente lo sabemos que en este país el gobierno tiene para los colombianos la metralla homicida y una temblorosa rodilla en tierra ante el oro americano. […] El suelo de Colombia fue teñido de sangre para complacer las arcas ambiciosas del oro americano.

FASE II: COMIENZA SUBORDINACIÓN ESTRATÉGICA DURANTE LA REPÚBLICA LIBERAL

Esta relación tiene un componente político clave, como Eduardo Santos se lo manifiesta a Spruille Braden, Embajador de los Estados Unidos: «Ya había contratado dos misiones militares norteamericanas, no sólo para obtener los beneficios de su instrucción superior, sino ante todo para demostrar la confianza absoluta de Colombia en los Estados Unidos.» Y en efecto, tanta es la «confianza», que el gobierno de Eduardo Santos cede la soberanía nacional al permitir que las fuerzas militares de Estados Unidos operen «sin previo permiso especial» en todo el territorio colombiano y en sus aguas territoriales, como lo comenta con regocijo el Departamento de Guerra en Washington al referirse a ese «pacto de caballeros», entre los gobiernos de Santos y de Roosevelt. En secreto, además, el Presidente autoriza a fotógrafos estadounidenses, camuflados como asesores técnicos, para tomar fotografías aéreas de puntos estratégicos de Colombia.

GOBIERNO DE EDUARDO SANTOS CEDE LA SOBERANIA NACIONAL A LOS ESTADOS UNIDOS SECRETO

Departamento de Guerra, Washington, Junio 9 de 1942. Honorable Secretario de Estado. He tomado nota, con interés, de su carta del 28 de mayo, relacionada con las siguientes conversaciones sostenidas entre el embajador de los Estados Unidos en Bogotá y el Presidente de Colombia y su Ministro de Guerra. Del examen de su carta y de la serie de paráfrasis de los telegramas canjeados entre su Departamento y el embajador en Colombia, deduzco que su Departamento está satisfecho de que actualmente exista un “acuerdo de caballeros” entre los Estados Unidos y Colombia. El significado de este acuerdo consiste en que las fuerzas terrestres, navales y aéreas del Ejército y de la Marina de los Estados Unidos poseen amplia autorización para operar en o sobre territorio colombiano y en o sobre aguas territoriales colombianas sin previo permiso especial, en caso de presentarse urgente necesidad de ello, y siempre y cuando se dé notificación de tal acción por parte del General Andrews al General López en Panamá. Este acuerdo se considera totalmente satisfactorio como fórmula para facilitar una acción pronta de parte del General Andrews cuando surja la necesidad. A este efecto se notificará al General Andrews. Atentamente Henry L. Stimson, Secretario de Guerra. FUENTE: Record Groupe 59, National Archives. Washington. Transcripción y traducción en Silvia Galvis y Alberto Donadio, Colombia Nazi 1939-1945, Editorial Planeta Bogotá, 1986, pp. 341-342.

Igualmente, se desplaza a los empresarios de Alemania del mercado colombiano desde 1938, como resultado de las presiones de Washington para que no se renueve el personal de ese país en la Sociedad Colombo-Alemana de Transportes Aéreos (Scadta), que se convierte en Avianca, una compañía mayoritariamente colombiana, aunque Pan American Airways mantiene el dominio financiero. Así, Estados Unidos controla los aires de Colombia, un objetivo anhelado desde la Primera Guerra Mundial. Como corolario de esta política, en 1943 Colombia concede privilegios exclusivos a Estados Unidos para explotar e importar recursos estratégicos como contribución a la «defensa hemisférica», entre los que se incluyen el caucho y algunos minerales.

En los años siguientes, el anticomunismo forma parte de la reactivación del conflicto bipartidista en el marco de los tímidos –y malogrados– intentos de alcanzar reformas sociales en el ámbito de la modernización capitalista. Durante los siguientes quince años de la República Liberal, el anticomunismo es enarbolado desde los púlpitos por las jerarquías eclesiásticas, el grueso del partido conservador – como forma de manifestar su oposición a la República Liberal, y en especial al primer gobierno de Alfonso López Pumarejo (1934 – 1938) – y por los sectores más tradicionales del partido liberal, inconformes con las tímidas reformas que se anuncian desde el Ejecutivo. La guerra civil española es el pretexto de los conservadores para satanizar al comunismo, nombre que también se aplica al ala reformista del partido liberal, con el argumento que en España se libra una lucha entre el catolicismo y el comunismo ateo, lo que se replica en Colombia con el enfrentamiento entre la Revolución en Marcha y la Iglesia.

En la época es frecuente leer comentarios de este estilo: «El triunfo del partido liberal se convirtió en una victoria comunista y esto se advierte por la desmesurada intervención del Estado en la vida de los individuos, en la legislación sobre la tierra, en el control de la escuela, en la restricción del crédito, en la autogestión de las industrias. Por todas partes, se ve, se siente la garra marxista.» A mediados de la década de 1940, este anticomunismo deja de ser una concepción exclusiva del partido conservador y de las jerarquías católicas para convertirse en la doctrina de Estado que justifica la persecución de la insurgencia popular, la instauración del Terrorismo de Estado y la alianza con Estados Unidos en el marco de la Guerra Fría.

La formación de la Organización de Estados Americanos (OEA) en 1948 es otro hecho clave en la articulación de Latinoamérica con los intereses geoestratégicos, políticos, militares y económicos del imperialismo estadounidense. En las décadas siguientes, la OEA es la principal herramienta de lucha anti-comunista en el continente, o, en términos irónicos es «el Departamento de colonias de los Estados Unidos». La OEA se funda durante la Novena Conferencia Panamericana, en medio del Bogotazo, cuando la delegación de Estados Unidos enfatiza que un acuerdo político anti-comunista es el soporte de cualquier asistencia económica.

Para participar en la guerra de Corea se crea el Batallón Colombia, asesorado por la Misión Militar de Estados Unidos y sus tropas del Canal de Panamá, lo que representa un punto de inflexión en la norteamericanización del Ejército colombiano, que envía 4.300 soldados y la fragata ARC Almirante Padilla, con 180 marinos y 10 oficiales. Alberto Ruiz Novoa, comandante del Batallón Colombia en el país asiático, resalta varias enseñanzas de la participación en Corea: utilización de pequeñas unidades de combate, conocimiento directo de la guerra de guerrillas, familiarización con elementos centrales de la organización castrense de Estados Unidos, mejora en las comunicaciones y el transporte mediante el uso de los helicópteros, utilización de armamento ligero (lanzacohetes, morteros y bazucas) en vez de artillería convencional. Resulta significativo el énfasis en la guerra sicológica (propaganda, rumores, y mentiras con el fin de desmoralizar al enemigo) que se aplica en Colombia desde comienzos de la década de 1950, como puede verse con la propaganda que se copia de la que utiliza Estados Unidos en Corea.

Como efectos inmediatos de la Guerra de Corea, el Ejército funda la Escuela de Lanceros en Cundinamarca en 1955, que se moldea según los Rangers de Estados Unidos, como pequeñas unidades de contra-guerrilla; se organiza la Policía Militar para enfrentar protestas; se establecen mecanismos de difusión de la doctrina militar estadounidense, mediante la publicación de la Revista Militar (1955), la Revista de las Fuerzas Armadas (1960) y la Revista del Ejército (1961), en cuyas páginas proliferan artículos anti-comunistas, propios o traducidos, porque «nuestras fuerzas armadas tienen una orientación francamente norteamericana.»

En diciembre de 1954 se crea un grupo de trabajo integrado por el Departamento de Estado y Defensa, así como por la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (ICA, hoy en día USAID) y la CIA, que redacta informes de 22 países en los que «la amenaza comunista» se considera de cierta magnitud, entre los cuales no figura Colombia, y sólo se menciona a cuatro países latinoamericanos: Bolivia, Guatemala, Chile y Brasil. Un documento interno del Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos, de febrero de 1955, vincula la asistencia militar de Estados Unidos al desarrollo de fuerzas militares nacionales cuyo objetivo principal es el combate a la «subversión comunista», en la que se incluyen intelectuales, sindicatos y movimientos sociales, que debe enfrentarse con acciones «preventivas», tales como:

«a) detectar a los agentes comunistas, sus simpatizantes, sus organizaciones de fachada y otros componentes del aparato comunista

b) detención de las personalidades o grupos comunistas

c) ejecución de medidas judiciales en contra de estas personas o grupos.»

En marzo de 1957 se crea el Programa de Seguridad Interna Extranjera (Overseas Internal Security Programme, OISP), con un mayor énfasis en aspectos de seguridad, para derrotar a la subversión comunista. La revolución cubana modifica el escenario, debido a lo que en Estados Unidos se percibe como el fracaso del OISP en identificar la amenaza comunista. Consecuentemente, desaparece cualquier escrúpulo que impidiera interferir en asuntos de seguridad interna en los países de la región o brindar apoyo directo a regímenes represivos y dictaduras sangrientas. La contrainsurgencia vira hacia una estrategia integral, con énfasis en la acción cívico-militar, que adquiere una forma más concreta con la firma del Acta de Bogotá, en septiembre de 1960, en la cual los gobiernos aliados de Washington se comprometen a atacar las fuentes de la agitación política y el subdesarrollo. En Colombia, se crea el INCORA y se promueve una reforma agraria y la modernización económica, con el fin de eliminar las condiciones objetivas que dan origen a los movimientos revolucionarios y acercar el Ejército al campesinado, aunque la asistencia de Estados Unidos prioriza la ampliación de sus mercados.

Al mismo tiempo, el Ejército presiona para que se adjudiquen tierras a campesinos en las regiones de alta actividad guerrillera, conocidas como «zonas rojas». Las brigadas cívico militares son asesoradas en su formación por Gabriel Kaplan, un agente de la CIA. En 1960, se crean 14 brigadas en las zonas afectadas por la violencia: Tolima, Huila, Cauca, Valle del Cauca y Caldas. Sin embargo, desde la perspectiva contrainsurgente se impone el punto de vista que privilegia lo militar sobre cualquier transformación económica y social. Por ejemplo, la Agencia de Cooperación de Estados Unidos (Agency for International Development – AID) financia la construcción de carreteras en regiones de presencia guerrillera o de movimiento agrario, porque se busca un mejor acceso a las zonas de conflicto. Entre 1961 y 1965 Colombia recibe 833 millones de dólares en ayuda y préstamos de Estados Unidos y de organismos multilaterales en el marco de la cooperación de la Alianza para el Progreso, una iniciativa contrainsurgente basada en proyectos sociales. El compromiso con la Alianza para el Progreso se desinfla a medida que escala la agresión contra Vietnam, como lo reconoce la USAID en 1969, cuando define los programas de la Alianza en Colombia como un rotundo fracaso.

En octubre de 1959 se organiza un Equipo Especial de la CIA, de carácter secreto, para investigar la violencia y evaluar la seguridad interna en Colombia, bajo la conducción de la Secretaría de Estado y, por petición de Alberto Lleras Camargo, con la participación de la Secretaría de Defensa de los Estados Unidos. Los miembros de este equipo tienen experiencia práctica en contrainsurgencia en Filipinas y Corea y se incluyen efectivos que habían participado en la Misión militar estadounidense de 1952-1956. La misión, bajo la supervisión directa del embajador en Colombia, pretende estudiar, en un plazo de ocho semanas, los factores políticos, psicológicos, económicos, de inteligencia y militares que contribuyen a generar violencia, así como a sugerir recomendaciones con efecto inmediato.

Los miembros de la misión visitan 100 cuarteles militares en todo el país y tienen acceso irrestricto a los archivos de seguridad. El documento preliminar está listo en febrero de 1960, del cual se envía una copia «suavizada» a Lleras Camargo un mes más tarde. En este documento se recomienda fundar una fuerza de combate contra-guerrillera especializada, a partir de las unidades de Lanceros; establecer un servicio de información pública con capacidad de implementar guerra psicológica encubierta; iniciar un programa de «atracción», coordinado a través de una sección de asuntos civiles de las fuerzas armadas (G-5), para rehabilitar ante la opinión pública colombiana a las fuerzas de seguridad; reorganizar, entrenar, equipar y desplegar la Policía Nacional y mejorar su imagen pública; dar preponderancia a los programas de desarrollo nacional, particularmente en el tema de tierras.

En el informe se recomienda proporcionar asistencia militar a Colombia de carácter encubierto, de acuerdo a los modelos de Vietnam del Sur y Filipinas, y reforzar la actividad de las agencias de Estados Unidos en el país. Dicha asistencia pretende «establecer una influencia sobre los oficiales» del ejército colombiano y se aconseja convertir al Servicio de Inteligencia Colombiano (SIC) «en una fuente virtualmente dirigida por los Estados Unidos para operaciones de guerra psicológica abierta y encubierta.» Lo que Lleras Camargo cumple de manera inmediata, puesto que desarticula al SIC y funda el Departamento Administrativo de Seguridad (DAS), según el modelo de la Oficina Federal de Investigaciones (FBI) de los Estados Unidos. En abril de 1960, Lleras Camargo viaja a Estados Unidos, se reúne con Eisenhower y solicita ayuda militar para acabar con el «problema guerrillero». Un mes después se presenta el informe final, que consta de tres partes, la última de las cuales, relativa a recomendaciones para los Estados Unidos, no se le enseña a Lleras Camargo. Se recomiendan medidas políticas, económicas y militares para enfrentar la «violencia» y diseñar un programa anti-subversivo «total o parcialmente clandestino, con el fin de desprestigiar o eliminar por medios legales a aquellas fuerzas antidemocráticas que buscan, para beneficio propio, o para beneficio de una potencia extrajera, impedir o prevenir el establecimiento de un gobierno democrático, estable y popular.»

Finalmente, se dispone que la ayuda militar sea de carácter semi-encubierto y con el control directo de la Embajada, en forma de equipo militar (sin logos de Estados Unidos y suministrado por terceros países) y asesoría en inteligencia, guerra psicológica, acción cívico militar y contra-guerrilla. Para evitar acusaciones de intervencionismo, se aconseja contratar asesores extranjeros que no sean oriundos de Estados Unidos, pero que estén bajo su control. Según este documento, la asistencia militar pretende que los líderes latinoamericanos reorienten los ejércitos de sus países hacia la contrainsurgencia, es decir, a combatir a su propia población.

Después de 1944 entra en la escena política el gaitanismo, como un movimiento de masas, que aglutina a los sectores más empobrecidos del país a escala nacional e involucra a miembros de los dos partidos. Esa movilización estremece al «país político» y a la «oligarquía», sobre todo cuando Gaitán emerge como el líder indiscutido del partido liberal. El temor que inspira el gaitanismo lo evidencia la prensa liberal, en donde se afirma que ese movimiento representa un «intento revolucionario de masas liberales y conservadoras contra los partidos históricos, contra los grandes industriales, contra la tradición burguesa» 27 . El gaitanismo resulta ser un desafío insoportable al bloque en el poder porque moviliza en forma directa a la población y plantea una democratización de la política, en la que participan los sectores plebeyos, siempre marginados de la vida pública. El bloque de poder, compuesto indistintamente de liberales y conservadores, no acepta tal desafío y recurre a la violencia. Desde el Estado se organiza la represión contra los gaitanistas mediante la policía Nacional, el Ejército, los pájaros y los chulavitas, esto es, cuadrillas de asesinos fanáticos y clericales. Esa represión se torna más sanguinaria tras el 9 de abril, puesto que la responsabilidad de los sucesos de ese día recae sobre el «comunismo internacional», y el gaitanismo es visto como una de sus derivaciones, como lo registran algunas caricaturas de El Siglo.

La persecución de los nueveabrileños se torna sistemática y oficial, tanto en las ciudades y poblaciones –lo que produce un exilio interno en importantes regiones del país–, como en las zonas agrarias, lo que motiva a organizar autodefensas campesinas en armas, primero por sectores del Partido Liberal y luego del Partido Comunista. El vocablo comunismo encubre el miedo al pueblo y a la democracia, expresado en ese momento en los seguidores del gaitanismo, catalogados como «negros, indios, mulatos y mestizos, rencorosos, vengativos, hombres de palo y cuchillos, defraudados, frustrados y ambiciosos».

A raíz de los sucesos del 9 de abril en Bogotá se produce una confluencia estratégica entre los conservadores y los Estados Unidos, puesto que ambos culpabilizan al «comunismo internacional» –operando directamente desde Moscú – de haber asesinado a Gaitán. Quien inventa esa fantasiosa versión es la delegación de Estados Unidos que participa en la Novena Conferencia Panamericana de Bogotá, más exactamente su principal figura, el Secretario de Estado, el General George Marshall. Y después que éste acusa a los comunistas, sin pruebas de ninguna índole, el gobierno conservador de Mariano Ospina Pérez da por válida esa acusación y el grueso del partido conservador acepta tal tesis, así como ciertos periodistas liberales de extrema derecha, como Calibán (sinónimo de Enrique Santos Montejo). Simbólicamente, sobre las cenizas de Bogotá y sobre los cadáveres de varios miles de muertes se sella la alianza entre la contrainsurgencia nativa y el anticomunismo, como política internacional, patrocinada por los Estados Unidos, que se convierte en el sustento ideológico y doctrinario del Terrorismo de Estado que desde entonces se impone en el país.

Mucha gente, aun liberales de izquierda, parecen haberse puesto de acuerdo en el sentido de que Colombia salió bien librada en comparación con lo que Gaitán vivo habría logrado […] Todo el mundo, con excepción de los gaitanistas furibundos, parece sentirse contento de que Gaitán se haya ido. Los conservadores consideran que una gran amenaza ha sido erradicada; los liberales moderados lo consideraban tan amenazador para ellos como lo era para los conservadores; las actuales directivas del partido liberal y miembros del gabinete conservan sus nuevos cargos únicamente debido a que Gaitán dejó de ser un obstáculo. FUENTE: Coronel W. F. Hausman, mayo 18 de 1948, citado en Douglas Osher Sofer, “La mirada norteamericana”, en Gonzalo Sánchez (Editor), Grandes potencias, el 9 de abril y la Violencia, Planeta: Bogotá, 2000, p. 125.

Y en esa dirección se avanza rápidamente, puesto que Estados Unidos realiza actividades que pretenden apoyar a los liberales en oposición a los dirigentes comunistas en el seno de la Confederación de Trabajadores de Colombia (CTC). En 1948, cuando se discute un nuevo Código Laboral, los ministros colombianos se reúnen con la embajada de Estados Unidos y con petroleros de ese país, quienes buscan limitar el derecho a huelga y obstruir la acción sindical. En paralelo, organizan a través de sus agentes, intrigas en el seno del sindicalismo para promover tanto a la Confederación Internacional de Organizaciones Sindicales Libres (CIOSL) y al sindicalismo «libre» en Colombia. Aparte de justificar la persecución y arresto de los que denominan comunistas en el seno de los sindicatos, en los años siguientes los Estados Unidos financian la propaganda anticomunista de los obreros petroleros agrupados en la UTC y respaldan, de manera disimulada, desde la Embajada, a un sinnúmero de grupos anticomunistas.

Documentos de la CIA evidencian algunos aspectos de la implementación del programa doctrinal de Estados Unidos: promover materiales propagandísticos, a través de foros y conferencias favorables a su doctrina sin que sean atribuidos al gobierno norteamericano, apareciendo así como independientes sin serlo; interferir la promoción y distribución de materiales de otras doctrinas calificadas como “hostiles”, así como explotar las diferencias y los desacuerdos de la oposición. Señalar a los comunistas como los responsables de El Bogotazo se convierte en el chivo expiatorio que justifica la persecución a los liberales, en especial a los gaitanistas, a quienes se les extermina a sangre y fuego.

Esta oleada de violencia alcanza su peor momento durante el régimen de Laureano Gómez, cuando los pájaros, la policía política y el Ejército, como expresión de un claro terrorismo de Estado, persiguen a todos los que consideran como engendros del «comunismo internacional», entre los cuales se ubican a los liberales rasos que no habían votado en las elecciones de 1950, algo fácil de detectar, puesto que no llevan un sello distintivo que se había colocado en la cédula en el momento de sufragar. Como ejemplo de esa persecución, oficial y despiadada, puede recordarse la prevención a la ciudadanía de las FF.AA. que dice:

A partir de la fecha (octubre 20 de 1950) se consideran bandoleros y contra ellos se emplearán las armas del Ejército, sin contemplación: los individuos mayores de 16 años que se escondan o huyan ante la presencia de las fuerzas militares en cualquier lugar; las personas de cualquier edad o sexo que transiten por tierra o por agua entre las 11 de la noche y las 5 de la mañana o las que salgan o transiten por la población o sus alrededores, durante las horas del toque de queda; los civiles que den ordenes distintas a las órdenes normales del trabajo a cualquiera persona, sin llevar una autorización escrita, firmada y sellada por alguna autoridad militar… Los civiles que en cualquier sitio y en cualquier hora porten armas de fuego, sin estar provistos de su boleta de presentación, boleta de identificación o de otro salvoconducto, expedido por alguna autoridad militar durante los últimos cinco meses…, etc., etc.

La violencia que se desencadena después de 1945 se encubre con un tinte bipartidista, y en ella el Estado tiene una responsabilidad directa. Entre 1946 y 1957 son asesinados, por lo menos, 170.000 colombianos, a lo cual debe agregarse la expropiación de 394 mil parcelas, que representan millones de hectáreas de tierras de pequeños y medianos campesinos, la expulsión de varios millones de campesinos a ciudades capitales e intermedias, la generalización de la tortura y de diversas formas sanguinarias y bestiales de matar adversarios, por parte de las cuadrillas de pájaros y chulavitas. Y en esa carnicería se emplean los medios militares proporcionados por Estados Unidos, como contrapartida a la participación del Batallón Colombia en la Guerra de Corea. Por ejemplo, el 8 y 9 de junio de 1954 diez jóvenes estudiantes caen asesinados en Bogotá por tropas del Batallón Colombia, que se prepara como contingente de reemplazo de los que han participado en la Guerra de Corea. Los voceros del régimen afirman que «la manifestación del 9 de junio fue una vil maquinación comunista y que tuvo las consecuencias que sus autores buscaban. Es claro que los estudiantes fueron lanzados a una loca aventura […] La sangre de Uriel Gutiérrez afanosamente buscada por los comunistas, dio un fruto inmediato». Los responsables del crimen sostienen, sin mucha imaginación, que el Ejército disparó en legítima defensa porque había sido atacado a bala por agentes provocadores, quienes pretendían «perfeccionar los procedimientos empleados el 9 de abril de 1948», ya que el «comunismo internacional preparó el golpe y lo delineó con el objeto de derrocar el gobierno de las Fuerzas Armadas».

Aunque la dictadura de Gustavo Rojas Pinilla (1953-1957) atempera la violencia bipartidista mediante la desmovilización y amnistía de las guerrillas liberales de los Llanos Orientales y de otras regiones del territorio nacional, eleva el anticomunismo a doctrina oficial del Estado con la prohibición legal del comunismo en 1955 y el ataque a Villarrica. Además, después de la amnistía se inicia la persecución y asesinato sistemático y planificado de los antiguos jefes guerrilleros, en un cortejo de sangre que se prolonga hasta la década de 1960, bajo el Frente Nacional. Rojas Pinilla encarna una visión anticomunista que ya es dominante en las Fuerzas Armadas y desde entonces las ha caracterizado.

En esa perspectiva, un coronel del Ejército considera en 1952 que las guerrillas liberales evidencian que el «comunismo está haciendo una subversión organizada y tiene sus antecedentes desde el movimiento subversivo del nueve de abril», cuando el comunismo perdió «porque no había preparado al campesinado, porque no lo había corrompido» […], pero «hoy ha logrado esta aspiración en algunos sectores como en los Llanos Orientales». Ese anticomunismo se refuerza durante la dictadura, en la que tanto Rojas como sus allegados persiguen a los que son considerados como comunistas, y con ese criterio se ataca a los guerrilleros del Tolima que no se amnistiaron en 1953, cuyo número se exageraba en forma imaginaria, como lo relata el coronel Robert Turner, jefe de la Misión Militar de ese país: «El total de guerrilleros y bandidos que operan en Colombia, según el coronel Navas, es de 15.000, de los cuales, él cree, 3.000 son comunistas y muchos de los restantes están bajo su control. El coronel Navas estima que al oriente del Tolima hay entre 3.000 y 4.000 guerrilleros. Un número desproporcionadamente grande de comunistas». Con tal exageración se pretende alcanzar una ayuda militar de 150 millones de dólares por parte de los Estados Unidos, una cifra que en la época rebasa el total de asistencia militar de esa potencia a toda Latinoamérica.

Rojas Pinilla sostiene que puede liquidar las guerrillas del Tolima en ocho días si pudiera adquirir 3.000 bombas de napalm en los Estados Unidos. Este país le niega estos suministros, pero sus técnicos de la misión militar sí lo asesoran en su utilización en los aviones de la Fuerza Aérea Colombiana (FAC). «Así, el bombardeo contra los civiles colombianos fue de factura múltiple: asesoría norteamericana, materia prima europea, pues las sustancias para napalm fueron importadas de varios países del viejo continente, y mano de obra colombiana». El gobierno de Rojas consigue parte de napalm en Europa y, por primera vez, lo utiliza contra campesinos colombianos entre el siete y el diez de junio de 1955, cuando se declara la Guerra de Villarrica. Según un informe diplomático de los Estados Unidos, «a través de varias formas de terrorismo y contra-terrorismo toda el área [del Tolima] ha sido convulsionada de nuevo», lo cual estaba relacionado con el regreso de 3.200 hombres del Batallón Colombia que de combatir a los comunistas asiáticos pasan a integrar las fuerzas antiguerrilleras que enfrentan a quienes son considerados como los «comunistas colombianos».

En la década de 1950, como laboratorio práctico, Colombia es un antecedente de la contrainsurgencia, que en ese momento se reduce a ser una lucha antiguerrillera. Es este el primer país del continente latinoamericano donde se funda una escuela de lanceros, por parte de militares colombianos que habían sido adiestrados en los Estados Unidos y hacían parte del Batallón Colombia que asistió a Corea, y también empiezan a concurrir oficiales de nuestro país a los cursos impartidos en la Escuela de las Américas, en Panamá. Sin embargo, antes de la llegada oficial de las doctrinas de la contrainsurgencia y de la seguridad nacional a comienzos de la década de 1960, en Colombia se despliega un macabro antecedente: la formación de grupos paramilitares. Estos fueron los pájaros, los aplanchadores y los contrachusmeros de los gobiernos conservadores, junto con la policía chulavita, que era una fuerza parapolicial. Hasta el punto está entronizada está técnica contrainsurgente que en 1955 algunos sectores del Ejército dan la orden de organizar grupos paramilitares. Por ejemplo, el comandante de la Tercera Brigada, con sede en Cali, recomienda crear guardias cívicos en las zonas bandoleras, bajo el mando de autoridades civiles y militares, dotados de armas suministradas por el comando de la Brigada 36. En este sentido, cuando el general William Yarbourgh sugiere organizar grupos paramilitares en 1962 encuentra un terreno abonado por la contrainsurgencia nativa.

FASE IV: DE LA CONTRAINSURGENCIA MODERNA AL PLAN COLOMBIA (1962-1999)

El principal teórico de la contrainsurgencia es el militar Roger Trinquier, quien justifica el terrorismo de Estado para reprimir a los movimientos de liberación nacional que luchan contra el colonialismo francés, y sistematiza sus experiencias en un manual que se convierte en una referencia mundial de la contrainsurgencia, La Guerra Moderna, editado por el Ejército en Colombia en 1963. Trinquier defiende el uso de la tortura, al señalar que el «terrorista», nombre que le atribuye al luchador revolucionario, nacionalista o anticolonial, «en este interrogatorio no irá a ser asistido por un abogado y si da sin dificultad las informaciones pedidas, inmediatamente se terminará el interrogatorio; si no, especialistas deberán por todos los medios arrancarle el secreto. Él deberá entonces como el soldado, afrontar los sufrimientos y seguramente la muerte que pudo evitar hasta ahora. […] Los interrogadores deberán esforzarse siempre en no alcanzar a lesionar la integridad física y moral de los individuos. La ciencia puede, desde luego, poner muy bien a disposición del Ejército los medios para alcanzarlo.»

El Ejército colombiano no duda en editar –y obligar a leer a sus oficiales– un libro donde se hace una abierta apología de la tortura y aprende rápidamente este precepto de la doctrina contrainsurgente, porque en un libro publicado poco después por la VIII Brigada se afirma: «En la guerra irregular, una de las mejores fuentes de información son los prisioneros, cuando se les da el tratamiento debido y son interrogados por personal especializado». Los métodos de Roger Trinquier son replicados en Estados Unidos en 1962, cuando el Presidente John F. Kennedy crea el Grupo Especial dedicado a la contrainsurgencia, cuyo principal objetivo es sofocar la insurgencia subversiva en los países y regiones de su «específica competencia». Esta última indicación es crucial para entender la aplicación de la doctrina de la contrainsurgencia en nuestro país, puesto que en la primera reunión del Grupo Especial se incluyen tres países: Laos, Tailandia y Vietnam del Sur, y en su segunda sesión se incorporan tres más, todos de América del Sur, a saber: Bolivia, Venezuela y Colombia.

Según el Grupo Especial «el problema más apremiante de nuestra seguridad nacional es la amenaza planteada por la existencia de un movimiento insurgente inspirado, apoyado o dirigido por los comunistas», y en consecuencia, «nuestra tarea es elaborar un plan eficaz de acción para combatir este grave peligro comunista». A partir de este momento, la contrainsurgencia emerge como una doctrina de guerra total, que va más allá de las acciones militares antiguerrilla, e involucra la guerra sicológica, el entrenamiento de fuerzas locales para enfrentar a los insurgentes nativos, la creación de grupos paramilitares, el impulso de acciones terroristas, la realización de acciones encubiertas por la CIA y otras agencias de los Estados Unidos, la sofisticación en operaciones de espionaje y el fomento de la delación por parte de los pobladores locales, el apoyo a sindicatos y organizaciones proclives al «mundo libre», el impulso a la acción cívico-militar para sacar el Ejército de los cuarteles e insertarlo en la vida cotidiana, la ayuda económica de tipo militar, el fomento de publicaciones sobre contrainsurgencia por los ejércitos locales… En pocas palabras, se trata de brindar «apoyo diplomático, político, económico, psicológico y militar a las naciones donde los comunistas realizan ataques indirectos».

En el diseño de la nueva estrategia militar no se mencionan los derechos humanos, ni las normas internacionales de guerra, ni las convenciones de Ginebra sobre trato de prisioneros, todo lo cual fue considerado por la Comisión Especial como «superfluo». A la contrainsurgencia también se le denomina guerra especial la cual, según la definición de Elvis Stahr, Secretario de Defensa de los Estados Unidos en 1962, abarca «todas las medidas militares y paramilitares ligadas a la guerra no convencional, la guerra contrainsurreccional y la guerra sicológica». O parafraseando al General Taylor Maxwell, uno de los miembros del Grupo Especial, se trata de que los nativos combatan a los nativos.

Cuando en Estados Unidos se decide enfrentar la protesta social en aquellos países considerados como focos de comunismo, se produce una transformación de las fuerzas armadas que asumen la doctrina de la contrainsurgencia. Eso acontece en Colombia, país mencionado como uno de los epicentros de atención del Grupo Especial de Contrainsurgencia en 1962. No por azar, en ese mismo año arriba al país el general William Yarborough, Director de Investigación de la Escuela de Guerra Especial de Fort Bragg, Carolina del Norte.

La Misión recomienda incrementar la asistencia técnica, material y el entrenamiento para las fuerzas armadas de Colombia; utilizar helicópteros y aviones ligeros en tareas contrainsurgentes; mejorar las condiciones materiales de los soldados así como del transporte y las comunicaciones; estimular la asistencia a las Escuelas Militares impartidas en Fort Bragg, Estados Unidos; intensificar la propaganda y la movilidad de las tropas; agilizar su capacidad de reacción y efectuar operaciones nocturnas; involucrar a la Policía Nacional en labores contrainsurgentes; y adoptar de manera conjunta un plan de inteligencia por parte del Ejército y el DAS. El Suplemento Secreto que acompaña el informe propone, sin eufemismos, que el Estado organice grupos paramilitares para «ejecutar actividades paramilitares, de sabotaje y/o terroristas, contra conocidos partidarios del comunismo», y se enfatiza que «los Estados Unidos deben apoyar esto». También se recomienda emplear técnicas de interrogación para «ablandar» prisioneros en las que se incluyen la utilización de «sodio, pentotal y uso de polígrafos […] para arrancarles cada pedazo de información». Igualmente, se propone efectuar cercos militares y bloqueos en contra de las comunidades campesinas en donde se albergan insurgentes.

Este plan también dispone extender el servicio militar obligatorio, profundizar los cursos de contra-insurgencia dirigidos a todos los oficiales y sub-oficiales, mejorar la coordinación del Ejército con la Fuerza Aérea, desarrollar bases móviles de patrullaje, con el fin de acabar con las «Repúblicas Independientes», las guerrillas y bandidos que quedaban de la Violencia. Hasta ese momento, los bastiones rurales de autodefensa se encuentran en relativa calma, por lo que no es exagerado afirmar que en Colombia, desde el punto de vista militar, el propio Estado inventa al enemigo. A la par, en septiembre de 1962 se diseña un plan integrado para la acción cívico-militar, mientras aumenta el número de brigadas, y en junio de 1963 se funda el Comité Nacional de Acción Cívico Militar para dar coherencia y consistencia a estos programas, mediante obras de infraestructura y centros de salud, escuelas y campañas de alfabetización, en el marco de la Alianza para el Progreso. Al mismo tiempo, se ataca a las cuadrillas de bandoleros, con métodos aprendidos en Corea, como lo evidencian los operativos librados contra el bandolero liberal José William Ángel Aranguren, Desquite, ya que para localizarlo el Ejército «utilizaría un sistema que fue puesto en práctica durante la guerra de Corea y que consiste en lanzar llamas sobre la montaña con armas especiales. Con esta arma especial para las cuevas se logrará que los bandoleros salgan de los túneles en los que se hallan».

Con realismo y un dejo de ironía, Desquite considera poco justo que «el presidente Kennedy de Estados Unidos, a cambio de mandar dinero para los pobres, hubiera mandado las ‘buchonas’ (helicópteros) y las armas para matar al pueblo». En las zonas que se «pacifican» se forman unidades de auto-defensa, con campesinos que son seleccionados por la policía, los párrocos y los hacendados, con el fin de cumplir tareas de orden policivo y militar, en zonas rurales y urbanas, bajo el control directo y en comunicación con las tropas del Ejército. Estos grupos de autodefensa, así como las redes de alerta radiotelefónicas que informan al Ejército de movimientos de guerrilleros –inspiradas en la experiencia de Vietnam–, reciben el apoyo entusiasta de cafeteros en el Valle, Caldas y Tolima, así como armas de terratenientes del Magdalena Medio y Bolívar, de azucareros del Cauca y de algodoneros del Magdalena, de los petroleros de Santander a Huila, suministradas a través de los Comités Cívico-Militares. Estas orientaciones se fortalecen con la creación en 1962 de «comandos localizadores», esto es, unidades militares-paramilitares encargadas de ubicar jefes guerrilleros y asesinarlos, en los cuales participan civiles «fuertemente armados».

En mayo de 1964 se desarrolla la Operación Marquetalia contra uno de los enclaves de autodefensas comunistas en el Sur de Tolima, donde se ponen en práctica las recomendaciones de Yarborough, ya que se incluyen operaciones psicológicas, se bloquean áreas campesinas, se utilizan agentes clandestinos y a indígenas paeces como guías. Esas agrupaciones de campesinos son atacadas con gran poder de fuego por el Ejército, se usan helicópteros y bombardeos, en la mayor acción contrainsurgente que se había realizado hasta ese momento en América Latina. Como se ha comprobado en los archivos de los Estados Unidos, en forma directa participan unidades militares de ese país, como personal de entrenamiento y asesores, y se entregan 500.000 dólares como contribución a la campaña de pacificación del gobierno de Valencia.

Los campesinos-guerrilleros que se encuentran en Marquetalia burlan el cerco militar y se refugian en Riochiquito, donde conforman junto a otros guerrilleros el Bloque Sur, que años más tarde da origen a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, FARC. La contrainsurgencia sigue en marcha, como lo comprueba el hecho que en el período de 1950-1970, 4.629 militares colombianos reciben entrenamiento militar en el exterior impartido por Estados Unidos, cuya Escuela de las Américas, en Fort Gulick, Panamá, es el principal foco de adoctrinamiento, donde se enseña a torturar y desaparecer comunistas y opositores y se refuerza el conservadurismo y anti-comunismo del Ejército colombiano. En esa «Escuela de Asesinos» se dispone de manuales elaborados por la Central de Inteligencia de Estados Unidos (CIA), como el Kubark de 1963, en donde se instruye a los militares latinoamericanos en tortura física y psicológica.

La tortura psicológica: En ambos manuales la CIA defiende que los mejores métodos para extraer información a los detenidos no pasaban por la imposición de castigos físicos, sino a través de la tortura psicológica. En el manual KUBARK, los métodos que se proponen para quebrar la resistencia de los detenidos se basan generalmente en la tortura psicológica. Crear un sentido de familiaridad, desorientación y aislamiento parecen ser sellos distintivos para minar psicológicamente a un detenido en el ámbito del manual. Prácticas como hacerles pasar hambre, mantener a los presos en celdas pequeñas, sin ventanas y con luz artificial siempre encendida, obligar a los presos a sentarse o permanecer en posiciones incómodas (posiciones de estrés) durante largos períodos de tiempo, están entre las prácticas recomendadas. Si bien no se menciona en el texto directamente la aplicación de descargas eléctricas, los llamados manuales para interrogadores recomiendan asegurarse de contar con una casa de seguridad que tenga acceso a la electricidad. El dolor físico, sin embargo, se considera contraproducente en el manual. Lo que concluye el texto es que, para un preso, es una experiencia mucho peor temer el dolor que puede venir que realmente experimentarlo. El viejo adagio de que la anticipación es peor que la experiencia parece también tener su sitio en el oscuro campo de la tortura. Con el cínico nombre de Human Resource Exploitation Training Manual, la CIA actualizó sus experiencias en interrogatorios y torturas, llegando a la conclusión de que el tormento psicológico es fundamental para el abuso físico.

Para sopesar el impacto de esa Escuela del Terror en la formación doctrinara e ideológica de las Fuerzas Armadas de este país, basta señalar que desde su fundación, en 1946, hasta el 2004 se gradúan un total de 60.751 militares latinoamericanos, de los cuales 10.446 son de Colombia, el país que tiene una mayor cantidad de militares en esa Escuela. En el período 1999 y 2012 se entrenan 14.325 efectivos militares y policiales de América Latina, de ellos 5239 son de Colombia. Y sólo en el 2013 reciben formación en la Escuela de las Américas 1.556 militares, entre ellos 705 colombianos, es decir, casi el 50 por ciento del total.

En 1978 se aprueba un Estatuto de Seguridad de clara factura contrainsurgente que imita la doctrina de seguridad nacional de las dictaduras del Cono Sur. Dicho Estatuto impone medidas que combinan una normatividad de carácter preventivo junto con acciones represivas contra las organizaciones populares legales, campesinas, sindicales y estudiantiles, hasta el punto que se generaliza la aplicación de la tortura a los prisioneros políticos y los activistas sociales, como parte de la lógica contrainsurgente de combatir al «enemigo interno». Además, ese estatuto legaliza la Justicia Penal Militar y los Consejos Verbales de Guerra, con lo cual se generaliza la impunidad. En ese mismo momento, en los Estados Unidos Ronald Reagan apunta a recuperar la hegemonía mundial mediante una política terrorista que apoya en todo el mundo a regímenes represivos. El endurecimiento anti-comunista tiene su correlato práctico en Colombia: en 1981 se rompen relaciones con Cuba – debido al supuesto respaldo al M-19 – y se estrechan los lazos con los regímenes contra-insurgentes centroamericanos (El Salvador, Honduras, Guatemala, Costa Rica).

En 1981, Colombia participa junto a tropas de la OTAN, Estados Unidos, Argentina, Venezuela y Uruguay en la Operación Ocean Venture, un ensayo para la posterior invasión de Estados Unidos a Granada en 1983. Siguiendo la tradición iniciada en Corea, Turbay Ayala envía un contingente de 500 soldados (Batallón Colombia No. 3) por instigación de Estados Unidos al Sinaí, Egipto, en abril de 1982, presencia que se mantiene hasta nuestros días. Turbay pone énfasis en la lucha antinarcóticos, firma el Tratado de Extradición de 1979 y el Tratado de Asistencia Mutua de 1980 para recibir financiamiento y capacitación para la lucha contra las drogas. Turbay busca ventajas comerciales y financieras, mediante una subordinación dogmática a los Estados Unidos que aísla al país del escenario regional (por ejemplo, al no apoyar a Argentina en la Guerra de las Malvinas). Pese a recibir asistencia en la lucha antinarcóticos, créditos y ayuda financiera, al gobierno le parece insuficiente, como lo deja entrever el canciller, Carlos Lemos, al reconocer con amargura que «Estados Unidos nos ha relegado a un segundo plano […] y esta situación nos mortifica».

En la década de 1980 Ronald Reagan decreta que el tráfico de drogas constituye una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos, e impone en 1986 la certificación como un mecanismo de presión y control sobre los países donde se producen drogas de uso ilícito, de acuerdo a lo que el Senado de Estados Unidos dictamine como su contribución o no en la guerra contra las drogas. Es un instrumento de índole colonial, porque un poder externo decide a su arbitrio a que país se le proporciona ayuda económica, asistencia técnica y cuenta con el beneplácito de los Estados Unidos. Esta orientación fundamenta la línea militar asumida luego por George Bush en 1989, mediante la Iniciativa Andina, para combatir la producción de cocaína en los países productores de Sudamérica, un proyecto que surge de las presiones del Comando Sur. Estos son los tiempos en que se impone el Consenso de Washington que exige la apertura neoliberal del mercado, una orden que en Colombia cumple en forma obediente el gobierno de César Gaviria (1990-1994), con la abrupta apertura económica que destruye la industria nacional y que va de la mano con la militarización encubierta bajo el manto de la lucha antinarcóticos.

“Sabíamos perfectamente, como también lo sabían los comandantes de la nación anfitriona, que los narcóticos eran una excusa ridícula para fortalecer las capacidades de tropas que habían perdido la confianza de la población, luego de años de atropellos […] Pero yo me había ido acostumbrando a las mentiras. Estas eran la moneda circulante de nuestra política exterior […] Hay también una historia turbulenta del gobierno de Estados Unidos que lucha con –no contra– los traficantes de droga. De hecho la CIA parece tener una tendencia irresistible hacia los barones de la drogas”. Palabras de Stan Goff, oficial del Ejército estadounidense, que estuvo en la base de Tolemaida (Colombia) en 1992. FUENTE: Movimiento de Reconciliación y Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, «Falsos Positivos» en Colombia y el Papel de la Asistencia Militar de Estados Unidos, 2000-2010, Julio 2014, p. 53.

Colombia participa en la lucha contra la economía transnacional de narcóticos en los términos planteados por Washington, con lo cual accede a créditos y se convierte en el principal receptor de asistencia militar en la región, lo que cimenta su posición dependiente y subordinada. El tema antinarcóticos se torna en un mecanismo clave de intervención e injerencia en Colombia. Por ejemplo, en 1984, Lewis Tambs, embajador de Estados Unidos en Colombia, califica a las insurgencias colombianas de «narco-guerrillas» que deben ser tratadas como delincuentes comunes y combatidas con todo el peso de la asistencia militar estadounidense, una afirmación que apunta directamente a dinamitar los diálogos de paz que se inician en ese año durante la administración de Belisario Betancur. En esos momentos la tesis no prendió, pero en el contexto post-Guerra Fría, en que la lucha anti-comunista pierde actualidad, aquella denominación es desempolvada y vuelve a tener audiencia. La lucha anti-narcóticos se utiliza de manera oportunista por consideraciones de orden político, puesto que Estados Unidos tolera y fomenta redes de narcotraficantes, si éstas son funcionales a sus intereses y además garantiza la existencia de la economía transnacional de narcóticos.

Así, entre 1989-1993 Estados Unidos realiza la operación Heavy Shadow (Sombra pesada), coordinada por la Embajada en Colombia y con la participación de la CIA, DEA, FBI, Agencia de Seguridad Nacional y fuerzas especiales, para matar a Pablo Escobar. Estas agencias y aparatos de seguridad extranjeros actúan con el Ejército, la Policía y los Pepes (Perseguidos por Pablo Escobar), agrupación paramilitar vinculada al Cartel de Cali. El gobierno de los Estados Unidos sabe de los vínculos de las fuerzas armadas con narcoparamilitares y uno de ellos, Don Berna, mantiene una estrecha relación con la DEA, la agencia encargada de controlar el narcotráfico. Ernesto Samper (1994-1998), pese a sus conflictivas relaciones con Estados Unidos, escala la agresión anti-narcóticos en contra de las comunidades en el sur del país en 1997, mediante un agresivo programa de fumigaciones y restricciones a múltiples productos esenciales que además sirven para la elaboración de la pasta de coca, como la gasolina y el cemento, lo que ocasiona protestas en el Putumayo, Caquetá y Guaviare. El gobierno de Estados Unidos evita el contacto con el presidente y trabaja directamente con las Fuerzas Armadas, hecho que amplía su autonomía dentro del Estado.

La investigación de Bowden concluye que “el testimonio de los testigos indica que no solamente había algunos miembros del Bloque de Búsqueda llevando a cabo operaciones conjuntas con Los Pepes; sino que además la jefatura de Los Pepes era la que estaba dando las órdenes, más bien que la Policía”. Además, el teniente general Jack Sheehan, de las oficinas del Comando Conjunto, quien era el encargado de todas las operaciones militares norteamericanas en el mundo, manifestó que analistas de la CIA le comunicaron que “observaron que las tácticas utilizadas por Los Pepes eran similares a aquellas que Delta Force le estaba enseñando al Bloque de Búsqueda; que la inteligencia recabada por las fuerzas norteamericanas estaba siendo compartida con los escuadrones de la muerte y que algunos operadores de Delta Force estaban transgrediendo sus órdenes de despliegue al acompañar a miembros del Bloque de Búsqueda en redadas”.

Los narcoparamilitares aliados en esta campaña (los Pepes) comenzaron a asesinar metódicamente a abogados, banqueros, lavadores de dinero, sicarios, amigos y familiares de Escobar, para lo cual tanto Los Pepes como el Bloque de Búsqueda actuaban con base en información obtenida por la embajada Americana y el Ejército y la Policía colombianos. Al mismo tiempo, los paramilitares Castaño continuaban asesinando, bajo otras siglas, a decenas de líderes de izquierda y movimientos de oposición. Bajo la protección que les daba el ser aliados de la estrategia por la eliminación de Pablo Escobar conducida por agentes de los Estados Unidos y el Bloque de Búsqueda, contaron con la cobertura suficiente para profundizar su arremetida contra las organizaciones de izquierda, la UP y el movimiento sindical. (Fuente: Movimiento de Reconciliación y la Coordinación Colombia-Europa-Estados Unidos, «Falsos positivos» en Colombia y el papel de la asistencia militar de Estados Unidos, 2000-2010, Bogotá, 2014, pp. 59- 63.)

En el período se recrudece una agresiva política externa por parte de Estados Unidos, que revitaliza las teorías contrainsurgentes. La política de Estados Unidos se reorienta a raíz de los desastres militares en Irak y Afganistán, con énfasis en la asistencia militar para que otros afronten las guerras del imperio, aunque éste conserve la dirección y el control de las operaciones. Entre el 2001 y el 2012 la asistencia militar de Estados Unidos se extiende a 186 países y se eleva de cinco mil millones de dólares a veinticinco mil. En las «nuevas guerras sucias» del imperio, Colombia es un caso piloto porque durante medio siglo Estados Unidos le ha apoyado.

Los Estados Unidos nominalmente apoyan las negociaciones de paz, y se reúnen en Costa Rica con el secretariado de las FARC-EP, organización a la que habían declarado terrorista en 1997, mientras en la práctica aumentan la asistencia militar a Colombia, que en 1999 se convierte en el tercer país receptor en el mundo de tan «desinteresada» cooperación bélica, después de Israel y Egipto. Ese mismo año se crea el primer batallón anti-narcóticos del Ejército colombiano, una fuerza de 2.300 hombres, con la misión de actuar en Putumayo y Caquetá en los cuales, «casualmente», tienen sus bastiones las FARC-EP, mientras que los territorios en manos del paramilitarismo (desde los cuales se exporta la cocaína) no son tocados.

En la «diplomacia por la paz» de Pastrana el narcotráfico es considerado como el «combustible del conflicto», lo que permite captar ayuda económica y militar de los Estados Unidos. La versión original del Plan Colombia es redactada en inglés y su versión en castellano está disponible meses después. Los asuntos sociales, en la tradición cívico-militar, son puestos al servicio de una estrategia militarista articulada bajo la noción de «Guerra contra las Drogas», lo que explica que entre el 75 y el 80 por ciento del programa se oriente a gasto militar y seguridad.

Primera Fase (1999-2006): El Plan Colombia sostiene que el Estado es supuestamente débil y no tiene presencia nacional, como explicación de los problemas del país. En el Plan se incluye el respaldo al proceso de paz, reformas económicas y ajustes estructurales en la vena del Consenso de Washington, modernización de las Fuerzas Armadas, intensificación de la lucha anti-narcóticos y reforma judicial. La acción de Estados Unidos es determinante para romper el proceso de paz, porque en la época en que existe la zona de distensión en El Caguán se dedica a rearmar a las Fuerzas Armadas e interviene en forma directa para torpedear el proceso como lo ejemplifica la inauguración de la Base Militar de Tres Esquinas, en el Caquetá, a finales de noviembre de 2001, hecho al que asisten Andrés Pastrana, la cúpula militar y la Embajadora de los Estados Unidos Anne Patterson. Esta base cuenta con el más moderno sistema de aeronavegación y meteorología de América del Sur y, lo que es indicativo de su finalidad, se encuentra a solo media hora de la zona de distensión. Con un costo de 35 millones de dólares, se construye en ocho meses. Funciona durante las 24 horas del día y alberga a más de tres mil hombres del Ejército, la Armada y la Fuerza Aérea y cuenta con una pista de aterrizaje de 1.400 metros. Es el epicentro de la Fuerza de Tarea Conjunta del Sur.

Después del quiebre del proceso de paz en febrero de 2002, se añade como objetivo central del Plan Colombia la ocupación territorial de todo el espacio nacional por parte de las fuerzas militares del Estado, con lo que la lucha antinarcóticos se reconfigura como lucha antiterrorista. Como resultado del Plan Colombia aumenta el tamaño de las Fuerzas Armadas, cuyos efectivos ascienden de 249.833 en 1998 a 380.069 en 2005 y el PIB en «defensa» aumenta de 3,5% en 1999 a 4,23% en el 2005. Esa militarización la patrocina y, en gran medida, la financia Estados Unidos. Como parte de la modernización de la capacidad bélica del Estado se crea la Fuerza de Despliegue Rápido (FUDRA), que amalgama tres brigadas móviles, una de fuerzas especiales y apoyo de aviación. El primer acto de este Plan es la ofensiva en el Putumayo en el 2000, con la participación del Ejército y los paramilitares.

En 2001 se fumigan miles de hectáreas de coca en el Putumayo y 37 mil familias afectadas firman acuerdos de sustitución de cultivos, pero la ayuda prometida jamás llega. Documentos secretos de USAID revelan que en 2001 es imposible dar asistencia a todas las familias afectadas por la fumigación, y el desplazamiento forzado aparece como una intensión no explicitada de esta ofensiva «anti-narcóticos», porque, según funcionarios del Departamento de Estado, los habitantes de la región «tendrán que reubicarse, aunque finalmente esto depende de ellos».

A finales del 2003, el «Plan Patriota» moviliza 18.000 efectivos a través de la Fuerza de Tarea Omega, que encabeza una ofensiva militar en Putumayo, Meta, Caquetá y Guaviare, para disputar este territorio a las FARC-EP. La distinción entre lucha anti-narcóticos y anti- «terrorista» se esfuma, porque, según George Tenet, director de la CIA, «la amenaza terrorista va más allá de los extremistas islámicos y del mundo musulmán. Las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia son una seria amenaza a los intereses de Estados Unidos en América Latina porque nos asocian a nosotros con el gobierno con el cual luchan».

El Comando Sur participa en el diseño e implementación del Plan Patriota, al que Estados Unidos suministra mil millones de dólares anuales durante tres años y pasa a dirigir el manejo de radares y satélites en territorio colombiano, es decir, controla la información y la inteligencia. En 2004, Bush amplía el pie de fuerza presente en Colombia de 800 (400 tropas y 400 mercenarios privados) a 1.400 (800 y 600). En realidad, en 2003 se encuentran 4.500 funcionarios estadounidenses en Colombia y 1.000 soldados operan en una de las estructuras militares estadounidenses en Colombia, el Comando Especial de Operaciones Conjuntas. Entre 1999 y 2002 se entrega un millón doscientos mil dólares por día a las Fuerzas Armadas, y en ese mismo período se les dota con 84 helicópteros, se crean nuevas brigadas y unidades militares, y se facilitan equipos de inteligencia (incluida asistencia en interceptaciones), uniformes, lanchas de patrullaje y armas ligeras. Quince mil soldados colombianos son entrenados por los Estados Unidos, y mercenarios estadounidenses fumigan miles de hectáreas en el sur del país. Esta primera fase del Plan Colombia cuesta 10.732 millones de dólares y su resultado es desastroso para las comunidades campesinas del sur del país. Este involucramiento de los Estados Unidos en el conflicto interno conduce a una de los momentos de mayor subordinación por parte de Colombia y, según su embajador, William Wood (2003-2007): «no hay ningún país, incluido Afganistán, en el que tuviéramos más actividad.»

Segunda Fase (2007-2013): Se presenta como la fase de consolidación del Plan Colombia I y de su expresión política, la «Seguridad Democrática», que implica la internacionalización del conflicto, al que se redefine como una «amenaza terrorista». Se contemplan temas como la desmovilización, desarme y reinserción de los grupos armados y se elimina cualquier referencia a la negociación política con los insurgentes. Es una agenda acorde con los intereses de los Estados Unidos que insiste en firmar un Tratado de Libre Comercio (TLC) y concibe a Colombia como un «socio estratégico» en petróleo, carbón y gas natural. Como las fuerzas del mercado necesitan del respaldo férreo de las fuerzas represivas, entre 1998 y 2008, 72 mil militares son entrenados por instructores estadounidenses en Colombia y siete mil reciben instrucción en los Estados Unidos, lo que ubica a Colombia en el segundo lugar en el mundo en ese rango, después de Corea del Sur. Aumenta el pie de fuerza, hasta llegar en el 2008 a 427.847 soldados y policías. Se reorganiza la misión militar de Estados Unidos adjunta a la Embajada de ese país, la cual depende del Comando Sur, que dirige las operaciones contra-insurgentes y anti-narcóticos en Colombia. Y en general aumenta la inversión militar de los Estados Unidos en Colombia, hasta convertir a este país en uno de los principales destinos de la ayuda bélica de la poderosa máquina de muerte del imperialismo estadounidense.

La «ayuda» de los Estados Unidos se incrementa desde que se pone en marcha el Plan Colombia, que asciende a casi 5 mil millones de pesos, es decir, un tercio del total de «ayuda» que recibió el país desde 1946 (16 mil millones) y más de la mitad de la ayuda exclusivamente militar recibida durante el periodo 1946-2007. Esto indica, en términos concretos, la forma como opera la «guerra contra las drogas» y la «lucha contra el terrorismo» de los Estados Unidos en territorio colombiano. Claramente se percibe la manera como se dispara la «ayuda militar» desde finales de la década de 1990, hasta convertir a Colombia en uno de los primeros cinco países del mundo en recibir asistencia de los Estados Unidos, como se ilustra en el siguiente gráfico:

Puesto de Colombia en la Ayuda Externa de los Estados Unidos a nivel mundial (1946-2006) Tomado de: Diana Marcela Rojas, “La alianza para el progreso de Colombia”, Análisis Político, No. 70, septiembre-diciembre de 2010, p. 122.

Este programa comienza en 2003 con George Bush II y continua con Barack Obama e incluye: inteligencia, con la cual se adelanta el «Plan Burbuja» – un eufemismo del asesinato selectivo de los mandos de las FARC-EP – interceptaciones, sistemas de seguimiento y tácticas de interrogatorio que la CIA desarrolla en el Medio Oriente y que enseña al Ejército colombiano, entre ellas la tortura; uso de bombas de precisión «inteligentes» dirigidas por GPS, que se emplean en la primera fase en los bombardeos, luego de los cuales se procede a bombardeos masivos y a rematar a los sobrevivientes –práctica en abierta violación del derecho internacional humanitario – con aviones artillados AC-47 usados en Vietnam, para concluir con el desembarco de tropas. Estos ataques aéreos reportan una ventaja para un Ejército incapaz de derrotar a la insurgencia por tierra.