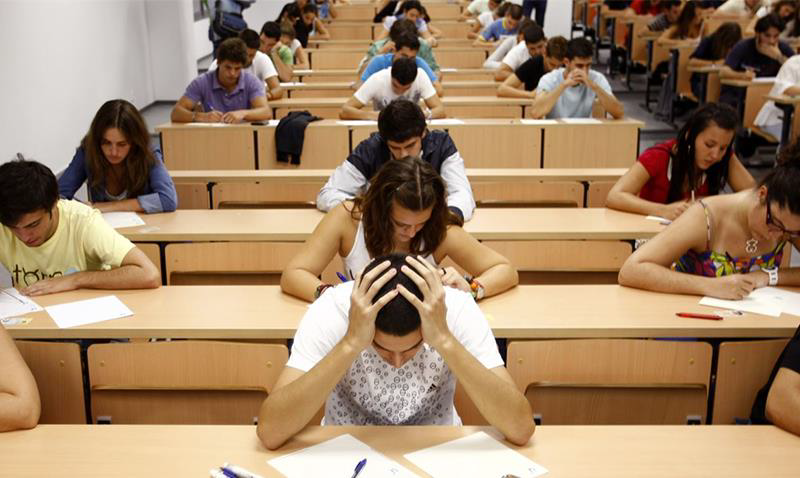

La motivación académica es uno de los motores fundamentales para el éxito estudiantil, especialmente en carreras de alta exigencia como Ingeniería Industrial. Esta disciplina no solo implica una formación rigurosa en matemáticas, física y gestión de procesos, sino también demanda una constante capacidad de resolución de problemas, toma de decisiones y optimización de recursos. Sin embargo, y a pesar de estar formada precisamente para enfrentar desafíos complejos, una gran parte del estudiantado de esta carrera experimenta un deterioro progresivo de su motivación, especialmente cuando se enfrentan a obstáculos emocionales y organizativos. En este contexto, el ámbito académico universitario se convierte en un entorno de alta presión, donde el rendimiento constante es esperado, y donde el error no siempre es interpretado como una oportunidad de aprendizaje. Esto da lugar a una pregunta central que orienta esta reflexión: ¿Cómo influyen factores como la presión académica, el perfeccionismo, el autosabotaje y la gestión del tiempo en la pérdida de motivación de los estudiantes de Ingeniería Industrial, y qué estrategias desde la propia disciplina podrían contribuir a solucionarlo?

La presión académica se presenta como una fuerza ambigua. Por un lado, impulsa al estudiante hacia la excelencia; por el otro, puede desencadenar altos niveles de estrés, ansiedad y desgaste emocional. Esta presión puede originarse tanto en factores externos (calificaciones, expectativas institucionales o familiares) como internos (autoexigencia y competencia personal). Con frecuencia, el estudiante internaliza la exigencia como una medida directa de su valor personal y profesional, generando una dinámica emocional que oscila entre la culpa y la angustia. Cuando esta presión se convierte en una constante, deja de ser un motor y se transforma en una carga. En lugar de motivar, genera bloqueos mentales, dudas sobre la propia capacidad y, en muchos casos, agotamiento crónico. La constante comparación con los demás o con estándares ideales también agrava la sensación de insuficiencia, llevando al estudiante a un estado de saturación donde el rendimiento disminuye, incluso si el esfuerzo aumenta.

A esta presión se suma el perfeccionismo, una característica común entre estudiantes de carreras técnicas exigentes. El deseo de que todo salga perfecto, sin errores, puede parecer una cualidad positiva. Sin embargo, en la práctica, puede resultar paralizante. Este perfeccionismo muchas veces no se orienta a la mejora, sino a la validación externa: demostrar que se es lo suficientemente bueno, que se es competente, que se merece estar donde se está. Muchos estudiantes no inician tareas por miedo a no cumplir con sus propios estándares, retrasan decisiones importantes o invierten demasiado tiempo en detalles irrelevantes. Esto no solo afecta su eficiencia, sino también su autoestima y bienestar emocional. Mientras más se idealiza el resultado, más se teme al proceso. Se genera una paradoja: se quiere avanzar, pero el miedo al error impide el primer paso. Con

frecuencia, estos estudiantes son excelentes planificadores pero ejecutores lentos, lo cual termina acumulando aún más presión y sentimientos de frustración cuando no se alcanzan las metas.

En este contexto, aparece el autosabotaje. Las conductas autodestructivas, como la procrastinación, surgen como mecanismos de defensa ante el miedo al fracaso o al juicio. La persona racionaliza su inacción, se convence de que «no tiene tiempo» o que «no es el momento adecuado», sin darse cuenta de que se está alejando progresivamente de sus propios objetivos. Postergar tareas, evitar responsabilidades o no aprovechar los recursos disponibles son estrategias inconscientes que buscan reducir la ansiedad inmediata, pero que, a largo plazo, refuerzan la inseguridad y el sentimiento de ineficacia. El estudiante entra en un ciclo en el que teme fallar, por lo tanto evita actuar, y al no actuar, se siente aún más incapaz. La motivación se desvanece entre expectativas incumplidas y la acumulación de tareas. En muchos casos, este patrón puede llevar a la despersonalización académica, en la que el estudiante deja de verse como protagonista de su propio aprendizaje y empieza a desconectarse emocionalmente del proceso de formación.

Un factor que agrava todo este panorama es la deficiente gestión del tiempo. A pesar de que en Ingeniería Industrial se enseña a optimizar recursos, planificar procesos y reducir tiempos muertos, muchos estudiantes no trasladan estas competencias a su rutina personal. La gestión del tiempo, cuando es pobre o inexistente, genera una percepción de caos constante. La falta de organización provoca acumulación de pendientes, jornadas de estudio ineficaces y escasa claridad en los objetivos. El tiempo se convierte en un enemigo, en lugar de un recurso. Sin una buena planificación, las demás variables pierden sentido, pues todo esfuerzo resulta insuficiente. Esta contradicción entre lo que se enseña y lo que se practica crea frustración, y refuerza la sensación de incoherencia interna: saber qué hacer, pero no poder hacerlo. Esta tensión entre teoría y práctica puede incluso socavar la confianza del estudiante en la propia carrera, generando un sentimiento de alienación académica.

Al observar la interacción de estos factores, se configura un sistema disfuncional. La presión alimenta el perfeccionismo; el perfeccionismo provoca miedo al error; el miedo al error lleva al autosabotaje; y este, en conjunto con una mala gestión del tiempo, perpetúa un ciclo que agota la motivación. Es como un sistema industrial que opera con procesos desalineados: si un engranaje se traba, todo el mecanismo pierde eficiencia. Desde esta perspectiva, la solución no radica en intervenir cada factor por separado, sino en rediseñar el sistema completo. El estudiante debe comenzar a verse a sí mismo como un sistema que necesita diagnóstico, ajuste y seguimiento. Desde la Ingeniería Industrial, es posible aplicar soluciones prácticas y sostenibles. Por ejemplo, el uso de herramientas de organización como cronogramas, matrices de priorización o metodologías como GTD pueden ayudar a visualizar tareas, establecer plazos realistas y reducir la ansiedad anticipatoria. La incorporación de principios de mejora continua, como el enfoque Kaizen, también resulta eficaz: no se trata de cambiar todo de golpe, sino de hacer pequeños ajustes diarios que acumulen mejoras significativas. Asimismo, enfoques como el mapeo de procesos personales pueden ayudar a identificar cuellos de botella en la rutina del estudiante y redistribuir el esfuerzo de manera más racional.

Es fundamental trabajar el aspecto emocional. La inteligencia emocional, entendida como la capacidad de reconocer y gestionar las propias emociones, es clave para identificar patrones de autosabotaje y construir una relación más saludable con el error, la frustración y la autoexigencia. A esto se suma la necesidad de que las instituciones fomenten entornos de acompañamiento, donde se valore el proceso más que el resultado y se ofrezcan espacios de escucha y orientación. También puede ser útil el uso de retroalimentación constante y constructiva por parte de docentes, que ayude a disminuir el miedo a equivocarse y refuerce el aprendizaje significativo.

En conclusión, la motivación académica no es un estado estable ni una característica innata, sino un proceso que se construye y se mantiene en función de múltiples factores interrelacionados. En el caso de los estudiantes de Ingeniería Industrial, comprender estos factores y abordarlos desde una mirada sistémica permite no solo mejorar el desempeño, sino también transformar la experiencia universitaria en una etapa de crecimiento integral. Aplicar los principios de la ingeniería a la vida académica no es una metáfora, sino una estrategia real y efectiva. Porque al igual que en un proceso industrial, el éxito no está en exigir más sin sentido, sino en equilibrar, optimizar y mejorar de forma continua todo el sistema. Reconocerse como parte activa del proceso, aprender a ajustar expectativas y construir hábitos sostenibles puede marcar la diferencia entre el agotamiento y la autorrealización académica.

Referencias

Arias-Gallegos, W. L. (2016). Motivación académica y rendimiento escolar: una revisión desde la teoría de la autodeterminación. Revista de Psicología y Ciencias del Comportamiento de la Unidad Académica de Ciencias Jurídicas y Sociales, 7(1), 82-101.

Serrano-Pastor, M. T., & Román-Sánchez, I. M. (2018). La gestión del tiempo como competencia personal: claves para mejorar el rendimiento académico. Revista Complutense de Educación, 29(1), 157–172.

García-Ros, R., Pérez-González, F., & Hinojosa, E. (2004). Evaluación de un programa de intervención sobre estrategias de regulación emocional y su efecto sobre el rendimiento académico. Revista de Psicología General y Aplicada, 57(2), 197–212.

González, A., & Tourón, J. (1992). Perfeccionismo y rendimiento académico: una revisión teórica y algunas implicaciones prácticas. Revista Española de Pedagogía, 50(193), 313-326.

Valle, A., Núñez, J. C., Cabanach, R. G., González-Pumariega, S., Rodríguez, S., & Rosario, P. (2007). El auto-sabotaje académico: relaciones con el rendimiento, las metas académicas y la autoestima. Revista de Psicodidáctica, 12(1), 95-109.

María Paula Martínez Amaya.

Universidad Distrital Francisco José de Caldas

Facultad de Ingeniería